Entre indicateurs négatifs persistants et flambée continue des prix alimentaires, la situation économique suscite l’inquiétude, au point que le Haut-Commissariat au Plan tire la sonnette d’alarme.

Dans le Maroc d’aujourd’hui, la capacité à épargner n’est plus un simple comportement économique : elle est devenue un révélateur d’un écart profond entre les aspirations des citoyens et leur réalité quotidienne. D’après une note récente du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à l’enquête de conjoncture auprès des ménages, moins de 9 % des foyers marocains pensent pouvoir épargner au cours des 12 prochains mois. Un chiffre alarmant dans un pays où les pressions sur le pouvoir d’achat s’intensifient, tandis que les marges de sécurité sociale se réduisent.

Selon le même rapport, le solde de l’indice de la capacité d’épargne des ménages est tombé à -82,6 points, en recul par rapport au trimestre précédent (-77,6) et à la même période de l’année dernière (-80,4). Cette détérioration ne reflète pas seulement une fragilité financière, mais indique une perte de confiance croissante dans la stabilité économique et dans les perspectives d’avenir.

Hausse des prix alimentaires… et un pessimisme généralisé

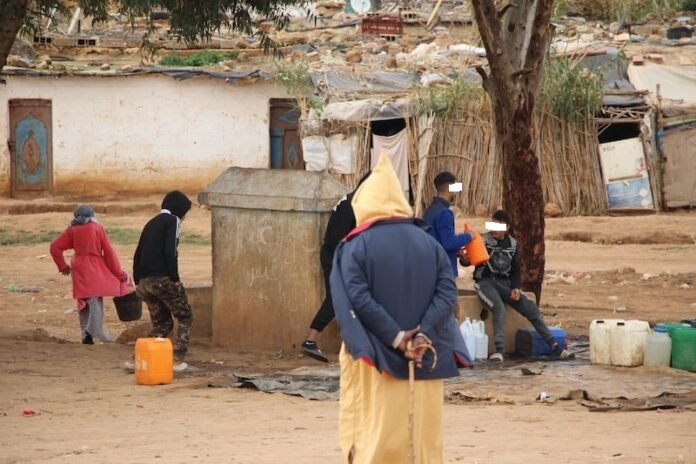

L’épargne n’est qu’un aspect d’un tableau sombre. Le HCP précise que 94,2 % des ménages ont constaté une augmentation des prix des produits alimentaires au cours de l’année écoulée. Pire encore, 78,9 % pensent que cette hausse se poursuivra dans les mois à venir. Ce pessimisme social, corroboré par les statistiques officielles, crée un climat d’incertitude qui renforce le sentiment d’exclusion économique, en particulier chez les classes moyennes et les plus vulnérables.

Des causes multiples : inflation, croissance molle, et protection sociale défaillante

Les économistes expliquent cette chute de la capacité d’épargne par la montée continue du coût de la vie, la faiblesse de la croissance économique, et l’absence de politiques sociales efficaces et ciblées. Une étude de la Banque mondiale publiée en 2023 révèle que les ménages marocains consacrent plus de 40 % de leurs revenus à l’alimentation – un des taux les plus élevés d’Afrique du Nord.

Bien que le gouvernement ait annoncé plusieurs mesures pour contenir les prix et renforcer le pouvoir d’achat, leur impact réel reste limité. Ce constat soulève de sérieuses interrogations sur l’efficacité des politiques publiques à destination des ménages à faibles revenus.

Où se situe le dysfonctionnement ? Et où sont les alternatives ?

La faille est-elle structurelle, ou réside-t-elle dans les choix politiques et sociaux ? Pourquoi les mécanismes de compensation et les programmes de soutien n’ont-ils pas permis d’instaurer un minimum de sérénité économique ? Peut-on encore parler d’épargne quand les salaires ne couvrent même pas un mois de dépenses ?

La crise de l’épargne n’est que la partie émergée d’un iceberg social plus complexe, appelant à une révision en profondeur des politiques publiques, un changement de paradigme, et une recentration sur l’humain comme cœur de l’action économique.

Conclusion :

L’épargne est un indicateur psychologique autant qu’économique. Et le HCP, en tant qu’organisme officiel, le dit sans détours : les Marocains sont inquiets pour leur avenir, doutent de la stabilité économique, et redoutent de plus graves effondrements.

En attendant que les réformes promises produisent des résultats tangibles, une question demeure : comment restaurer la confiance, quand épargner devient un luxe ?