À une époque où les puissances mondiales accélèrent la définition des contours du futur, la plupart des pays africains s’occupent d’événements symboliques et de promesses de développement vidées de leur substance, tandis que l’écart du progrès se creuse et la dépendance s’intensifie. Pendant que la Chine bâtit, investit et planifie pour les décennies à venir, les États-Unis dominent les centres de décision mondiaux, et l’Europe reconstruit sa position dans un monde multipolaire, des questions légitimes émergent :

-

Qui décide pour l’Afrique ?

-

Qui bénéficie du maintien de ce statu quo ?

-

Qui en paie le prix ?

Qui danse et qui planifie ?

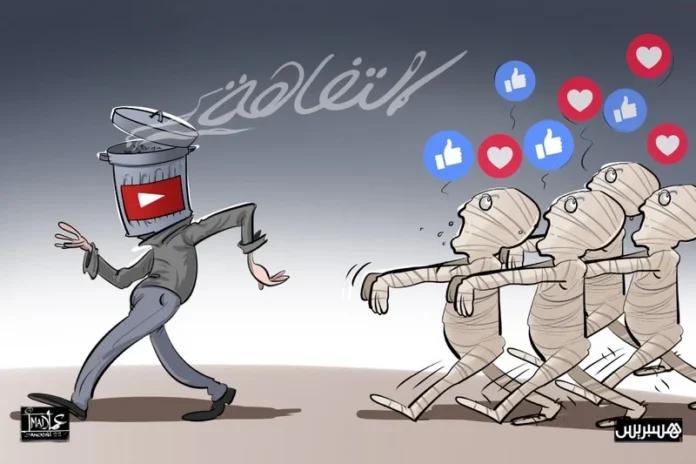

Dans plusieurs capitales africaines, on déploie des festivals, on lance des slogans, et on consacre des budgets à des événements spectaculaires présentés comme des succès publics. Au même moment, la pauvreté, la fragilité éducative, sanitaire et technologique augmentent constamment.

En revanche, la Chine investit…

Pensez-vous que la Chine est devenue une puissance économique mondiale grâce aux défis TikTok ?

En réalité, selon le rapport Perspectives économiques mondiales 2024 de la Banque mondiale, le PIB de la Chine a dépassé 17,8 billions de dollars, plaçant le pays au deuxième rang mondial. Et selon le Rapport mondial sur l’innovation 2023 de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), la Chine a déposé plus de 1,5 million de demandes de brevets, ce qui fait d’elle un leader mondial en matière de recherche et développement.

Quant aux États-Unis, ils n’ont pas dominé le monde à coups de tweets, mais via des systèmes d’éducation, d’innovation et une influence stratégique sur les institutions internationales. Selon les données du Fonds Monétaire International (FMI) pour 2023, les États-Unis détiennent environ 16,3 % des droits de vote au sein du FMI et en sont le plus grand contributeur. D’après le Center for Strategic and International Studies (CSIS), ils ont par ailleurs mené le monde en matière de dépenses militaires et d’intelligence artificielle au cours de la dernière décennie.

Et en Europe ?

Là où les politiques industrielles vertes progressent rapidement, l’Union Européenne met en œuvre la Green Deal européenne, planifiant plus de 1 000 milliards d’euros d’investissements d’ici 2030, selon la Commission Européenne, dans le but de faire de l’Europe la première économie carbone-neutre, tout en promouvant l’innovation technologique et la justice climatique.

Ils ont travaillé, travaillé, travaillé… Et nous ?

Alors, que faisons-nous ? Allons-nous continuer à perdre du temps ? Ou allons-nous nous réveiller pour changer notre destin ?

En contraste, selon le rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) de 2023, plus de 60 % de la population de l’Afrique subsaharienne vit dans des conditions de pauvreté multidimensionnelle. Et les prévisions de la Banque Africaine de Développement indiquent que le taux de pauvreté extrême pourrait atteindre 35 % d’ici 2030 si les politiques de développement restent au même rythme lent.

Il nous faut choisir. Tout commence par un changement de théorie, suivi d’un changement de méthode, puis d’une vision : le monde n’attend pas les hésitants.

Une faille stratégique ou une stratégie d’affaiblissement ?

Il est évident que la plupart des pays africains continuent de manquer d’une vision stratégique autonome, fondée sur les priorités du continent et plaçant l’être humain africain au centre. En l’absence de cela, les politiques de développement sont imposées de l’extérieur, et les ressources du continent sont rapidement endettées à des financements conditionnés.

Le résultat ?

-

Motivation au lieu de production, improvisation au lieu de planification, dépendance au lieu de souveraineté.

-

Et tous y gagnent : entreprises étrangères, gouvernements occidentaux, et même certaines élites locales qui se rattachent aux intérêts étrangers pour conserver le pouvoir.

Combien coûtent ces danses africaines ?

En l’absence de transparence, il est impossible de déterminer précisément les dépenses des États africains aux activités symboliques et protocolaires. Mais ce qui est sûr, c’est que les budgets alloués à la culture, aux communications et aux festivités dépassent souvent ceux consacrés à la recherche scientifique, à l’éducation supérieure et à l’innovation.

Alors que l’Europe consacre 2,2 % de son PIB à la recherche scientifique, la plupart des pays africains n’atteignent même pas 0,4 %.

Quel avenir pour un continent qui n’investit pas dans son intellect ?

Qui retarde l’éveil ?

Danser en soi n’est pas un problème culturel. Le problème survient quand cela devient une stratégie de gouvernance et d’endormissement. Certaines régimes préfèrent l’ovation et l’acclamation au lieu de la critique et la reddition des comptes ; forgent la démagogie, diabolisent l’opposition, marginalisent les compétences.

En retour, la précarité perdure :

-

fragilité des infrastructures,

-

effritement de la souveraineté alimentaire,

-

effondrement des systèmes de santé,

-

dégradation de l’éducation.

Le moment d’un réveil ?

L’instant africain exige une introspection des consciences, des élites et des institutions, et le questionnement de la véritable souveraineté :

-

Qui détient le vrai pouvoir décisionnel dans les pays africains ?

-

Qui bénéficie du maintien de l’Afrique en position « d’acteur passif » ?

-

Quel est le prix que devront payer les générations futures en temps et en potentiel ?

Le temps d’une réforme du paradigme de développement

L’Afrique doit adopter une nouvelle logique :

-

passer de la motivation au raisonnement,

-

du spectacle à la stratégie,

-

de la consommation à la production.

Le futur se construit. Il ne se célèbre pas.